обследование ккф что это такое

Обследование ккф что это такое

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Каротидно-кавернозная фистула (ККФ)

2. Синонимы:

• Прямая ККФ, ККФ с высоким кровотоком 3. Определения:

• Разрыв/рассечение кавернозного отдела внутренней сонной артерии (ВСА) с формированием единичного отверстия с артериовенозным шунтированием крови в кавернозный синус (КС)

1. Общие характеристики:

• Лучший диагностический критерий:

о Проптоз, дилатация верхней глазной вены (ВГВ) и КС, увеличение размеров глазодвигательных мышц (ГДМ)

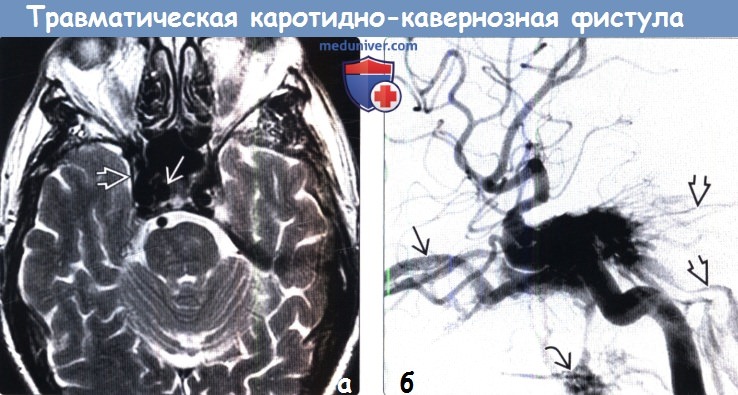

(б) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: определяются классические признаки ККФ. Отмечается расширение правого пещеристого синуса, а также ипсилатеральной верхней глазной вены, диаметр которой более, чем в 4 раза превышает диаметр левой верхней глазной вены.

3. МРТ при травматической каротидно-каверной фистуле:

• Т1-ВИ с контрастированием:

о Признаки аналогичны КТ с контрастированием

• МР-ангиография:

о ↑ сигнала от кровотока в КС и ВГВ:

о Потеря сигнала во ВСА вследствие турбулентного кровотока

4. УЗИ:

• Доплеровское исследование: инверсия кровотока в дилатирован-ных ВГВ (по направлению от интра- к экстракраниальным отделам)

5. Ангиография при травматической каротидно-каверной фистуле:

• Традиционная:

о Раннее заполнение контрастом КС + путей оттока, включая:

— Ретроградное заполнение контрастом ВГВ, угловых + лицевых вен

— Контралатеральный КС

— Каменистые синусы → внутреннюю яремную вену(ы)

о Снижение или отсутствие антеградного кровотока во ВСА за пределами фистулы, зависит от размера дефекта ВСА

6. Рекомендации по визуализации:

• Лучший инструмент визуализации:

о ЦСА является окончательным методом исследования

о КТ/КТ-ангиография могут помочь в постановке предположительного диагноза; для его подтверждения и последующего лечения необходима ЦСА

• Советы по протоколу исследования:

о ЦСА: при съемке используйте метод увеличения и высокую частоту кадров для визуализации точной локализации шунта

о КТ-ангиография: тонкосрезовое сканирование с многоплоскостной реформацией

(б) ЦСА, боковая проекция: у пациента с ККФ в артериальную фазу определяется контрастирование пещеристого синуса. Также контрастированы множественные венозные пути оттока крови из пещеристого синуса, включая верхние глазные вены, верхний и нижний каменистые синусы, крыловидное и глоточное венозные сплетения.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Непрямая ККФ:

• Также именуется ККФ с низким кровотоком, дуральная артериовенозная фистула (дАВФ) КС

2. Увеличение размеров ГДМ:

• Офтальмопатия Грейвса

• Воспалительная псевдоопухоль, новообразование

в) Патология. Общие характеристики травматической каротидно-каверной фистулы:

• Этиология:

о Перелом костей основания черепа с повреждением ВСА костным отломком

о Повреждение стенки сосуда от растяжения в участке между неподвижными точками рваного отверстия и переднего наклоненного отростка клиновидной кости

• Ассоциированные аномалии:

о Артериализация кровотока в КС с венозным рефлюксом

— Верхние/нижние глазные вены → проптоз, хемоз, ↑ внутриглазного давления → ↓ перфузионного давления в сосудах сетчатки глаза → слепота

— Корковые вены → повышенный риск САК

о Снижение антеградного кровотока во ВСА за пределами ККФ → полушарная ишемия

г) Клиническая картина травматической каротидно-каверной фистулы:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Манифестация возможна в течение нескольких дней или недель после травмы

о Шум при аускультации, пульсирующий экзофтальм, орбитальный отек/эритема, ↓ зрения, глаукома, головная боль

о Полушарная ишемия при ↓ кровотока во ВСА за пределами ККФ

о Тяжелая/быстрая потеря зрения, САК → неотложное состояние

о Очаговый неврологический дефицит → III-VI черепные нервы

2. Течение и прогноз:

• Варианты эндоваскулярного вмешательства включают:

о Трансартериально-трансфистулярная эмболизация съемным баллоном

о Трансвенозная эмболизация

о Pipeline стентирование в области разрыва ВСА

о Coil-эмболизация ВСА или ее эмболизация съемными баллонами (при переносимости пациентом отсутствия антеградного кровотока за пределами фистулы или положительным тестом эмболизации съемным баллоном)

д) Диагностическая памятика:

1. Советы по интерпретации изображений:

• Дилатация ВГВ и КС, проптоз, отек внутриглазничной жировой клетчатки

2. Советы по отчетности:

• КТ/МРТ могут помочь в постановке предположительного диагноза; для постановки окончательного диагноза и последующего лечения необходима ЦСА

е) Список литературы:

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 11.3.2019

Флюорография, рентген или КТ легких: чем отличаются и какой метод выбрать?

Лучевая диагностика

Лучевая диагностика объединяет различные методы получения изображения в диагностических целях на основе использования различных видов излучения: это флюорография, традиционное рентгенологическое исследование, компьютерная томография, ангиография. Методы рентгенодиагностики являются основой для диагностики травматических повреждений и заболеваний скелета, болезней легких, пищеварительного тракта.

Было определено, что разные ткани поглощают рентгеновские лучи с разной интенсивностью, поэтому на рентгеновской пленке (а сегодня – еще и на экране монитора приборов) получаются изображения с разной степенью окраски – от белого до черного. Чем плотнее ткань, тем она светлее на снимках. Таким образом, можно получить представление о структурах тела, костях, мягких тканях, определить объемные образования, полости и многие другие патологии.

Рентгенография

Рентгенография – метод рентгеновского исследования, при котором изображение исследуемого объекта получают на пленке или на специальных цифровых устройствах (цифровая рентгенография).

Она является самым доступным методом исследования.

Как работает флюорография легких

Сегодня флюорография применяется для того, чтобы получить двухмерный снимок грудной клетки, преимущественно оценивается состояние легких. В основном, применяется как скрининговый метод обследования – доступный в любой поликлинике и недорогой, быстрый в исполнении.

Что общего и чем отличаются рентген от флюорографии

Оба метода дают возможность получить только двухмерные снимки за счет рентгеновского излучения, используются для исследования грудной клетки и легочной ткани, их возможности зависят от имеющегося в клинике аппарата.

Чем старее аппаратура, тем больше доза облучения рентгена и флюорографии, хуже качество снимка. На старых аналоговых флюорографах можно получить снимки меньшего размера и качества, чем на рентгеновских. На новых цифровых аппаратах нет разницы между рентгеном и флюорографией при выявлении туберкулеза, пневмонии ни по облучению, ни по качеству снимка.

Есть и отличия в зоне обследования. Флюорографическое исследование позволяет оценить проблемы только в области грудной клетки (его выполняют на специальном аппарате), при рентгенографии исследуются различные части тела, используя стационарные и иногда даже мобильные аппараты.

Если оценивать – что лучше, рентген позволяет выполнить снимки в нестандартных проекциях, с захватом соседних областей. Поэтому, при подозрениях на серьезные патологии, бывает так, что пациента после флюорографии отправляют на рентген.

Как делают КТ легких

Компьютерная томография – это тоже рентгенологический метод исследования, в ходе которого выполняется серия послойных снимков тела в поперечном сечении. Компьютерная программа объединяет данные всех этих снимков в трехмерную модель, которая отображается на мониторе.

Сразу уточним, чем еще, кроме трехмерного снимка, отличается рентген от КТ. Такое исследование более детальное и информативное, чем плоский снимок, но и доза облучения больше. Чем новее оборудование, тем лучше программа обрабатывает данные, и для создания снимка требуется меньшая доза облучения. При выявлении некоторых патологий легких, сердца, других органов грудной клетки, стандартная рентгенография не покажет всех изменений. Так, например, при диагностике коронавируса, выбирая, какой метод использовать – рентген легких или КТ, врачи однозначно проводят томографию. Только она может показать типичные изменения, вызванные этим вирусом в легких. На стандартных снимках пневмонии может быть не видно.

Насколько опасен рентген?

Отвечая на вопросы о том, что вреднее, опаснее и информативнее, нужно исходить из предполагаемого диагноза и поставленных целей. В целом томография вреднее, она дает большую лучевую нагрузку, но при этом и её результаты дают максимум важной информации. Это избавляет от необходимости проводить дополнительные снимки в других проекциях, повторять процедуру.

Еще один важный момент – можно ли делать рентген после флюорографии или вместо нее. Если речь идет о диагностике туберкулеза, врачи допускают использование либо того, либо другого метода. Поэтому выполнить можно любое из исследований, их диагностические возможности в современных условиях примерно равны.

Как делают рентген или КТ легких детям

Важно уточнить особенности лучевых исследований в детском возрасте. Первый вопрос – с какого возраста проводится флюорография детям.

Согласно Приказу Минздрава РФ от 21.03.2017 N 124Н можно делать флюорографию детям старше 15 лет. Всем детям младше этого возраста, вне зависимости от показаний, данный вид диагностики не проводится. Если возникает необходимость в обследовании легких на предмет выявления туберкулезного поражения, проводится только рентгеновское обследование. Оно по показаниям допустимо у детей с рождения.

КТ можно делать детям с рождения, но для этого нужны четкие и обоснованные показания. Это такие патологии, которые нельзя подтвердить другим методом. Но важно подчеркнуть, что в возрасте до 6-7 лет, пока ребенку сложно длительное время лежать неподвижно, не плакать и не капризничать, томографию проводят под наркозом или медикаментозным сном.

Когда нужно и не нужно выполнять

Учитывая тот факт, что любые методы рентгеновского исследования – это лучевая нагрузка, для выполнения этих видов диагностики должны быть четкие обоснования и показания. Это справедливо как для взрослых, так и для детей.

Если это подозрение на пневмонию, туберкулезный процесс, абсцессы легкого, травмы грудной клетки, пороки развития, опухолевые процессы, требующие оперативного лечения – эти методы обоснованы и необходимы для постановки правильного диагноза и разработки наиболее оптимальной схемы лечения.

Нельзя проводить рентген и тем более томографию в профилактических целях, в тех случаях, когда диагноз можно определить без лучевых вмешательств.

Коронарография сосудов сердца: что это такое, как проводят, когда назначают?

Коронарография, что это такое, как проводят?

В процессе обследования изображение выводится на экран компьютера, где можно его увеличить и хорошо рассмотреть. Врач сможет оценить общее состояние сосудов и кровотока в них, выявить места сужения или закупорки.

Когда назначают коронарографию сосудов сердца?

Первое, что стоит сказать, – коронарографию может назначить только лечащий врач и только в тех случаях, когда без неё не обойтись, так как эта процедура может давать ряд осложнений. Основными показаниями для коронарографии считаются:

Подготовка к процедуре

Проводится коронарография сосудов сердца после того, как пациент к ней подготовится:

Как делают коронарографию?

От того, как и насколько профессионально делают коронарографию сердца, зависит и точность диагноза, и вероятность возникновения осложнений. Поскольку эта процедура является инвазивной и доставляет пациенту дискомфорт, делают её под местной анестезией. Порядок выполнения следующий:

Коронарография сосудов сердца через руку

При поражении брюшной аорты или артерий ног вводить катетер в области паха может быть сложно или невозможно. В таких случаях применяют альтернативный метод – коронарографию сосудов сердца через руку. Катетер вводится через прокол в руку и также продвигается максимально близко к сердцу. Затем подаётся контраст, выполняются рентгеновские снимки.

Когда катетер вводится через руку, может возникнуть спазм артерии либо появиться тромб. По этой причине данный метод представляет для пациента высокий риск осложнений.

Сколько времени делают коронарографию?

Коронарография может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние сосудов сердца у пациента. После процедуры пациенту необходимо побыть в стационаре примерно 2-3 дня, чтобы полностью восстановиться и избежать осложнений.

Как перенести коронарографию?

После проведения процедуры пациенту необходим щадящий режим. Нужно в целом ограничить физическую активность и некоторое время после коронарографии не двигать конечностью, в которой выполнялся прокол. Также необходимо обильное питье, которое предотвратит возможные нарушения функции почек.

Возможные осложнения после проведения процедуры

Противопоказания к проведению исследования

Противопоказаниями к проведению исследования сосудов сердца с контрастом являются:

Расшифровка коронарографии

Как проводится коронарография сосудов сердца и что это такое, понятно. Главное же – не просто сделать снимок, а верно его трактовать, то есть расшифровать. Для наиболее информативного и точного результата расшифровкой занимаются сразу несколько специалистов: рентгенолог, кардиолог, сосудистый хирург и другие.

По снимкам оценивается толщина сосудов, их длина и ширина. Выявляются уплотнения, затемнения. Тревожным сигналом является нарушение границ сосудов – размытость и нечёткость. О патологии сосудов будет свидетельствовать и неправильное их расположение.

Креатинкиназа (венозная кровь) в Заюково

Креатинкиназа — основной фермент, обеспечивающий мышечные клетки энергией. Лабораторный анализ этого белка проводят при диагностике заболеваний мышечной системы или сердца. Рекомендуется сдавать в комплексе с креатинкиназой MB.

Приём и исследование биоматериала

Комплексы с этим исследованием

Когда нужно сдавать анализ Креатинкиназа?

Подробное описание исследования

Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК, или КФК) — фермент с выраженной биохимической активностью, который способствует образованию энергии внутри клетки в виде молекулы АТФ.

Молекула КК представлена в виде 2 субъединиц — «M» и «B» — эти подтипы составляют 3 возможных формы (изомера) фермента:

Все вышеуказанные формы КК выполняют схожую биологическую функцию в клетках представленных тканей — они обеспечивают их энергией.

В норме в крови находится небольшое количество креатинкиназы (в 94-96% это ММ-фракция). При повреждении или разрушении мышечных — в меньшей степени других — клеток фермент выходит наружу и попадает в кровоток: это основная причина повышения уровня КК в сыворотке крови. При этом причина повреждения и/или разрушения клеток и тканей может быть самой разной — воспаление, дистрофия, травма, отмирание (некроз) и даже опухолевое перерождение. С онкологическими заболеваниями головного мозга, легких и других локализаций, как правило, связывают высокий уровень BB-фракции фермента.

Показатель креатинкиназы MB (КК-MB) повышается при различных сердечных заболеваниях, основным из которых является инфаркт миокарда — патология, при которой нарушается кровоснабжение сердца и погибают кардиомиоциты (мышечные клетки сердца). Основным маркером некроза (смерти) миокарда являются белки – тропонины. В качестве дополнительного маркера можно исследовать и КК-MB: фермент повышается через 2-4 часа и достигает пика через 24 часа после некроза (иногда позже). Особенностью КК-MB служит то, что уже к третьим суткам после начала инфаркта его значение нормализуется. Также креатинкиназа MB может увеличиваться и при других заболеваниях сердца: кардиомиопатии и миокардиты различного происхождения.

Увеличение концентрации креатинкиназы MM (КК-MM) связано с заболеваниями скелетной мускулатуры. К ним относятся:

Мышечные дистрофии — в частности, миодистрофия Дюшенна — имеют врожденный характер и, как правило, встречаются у мальчиков. По началу развитие этих детей никак не отличается от развития здоровых сверстников. Но с возрастом появляются первые симптомы:

Данный анализ следует сдавать при наличии рекомендаций от лечащего врача в рамках лабораторной диагностики вышеуказанных заболеваниях сердца и скелетных мышц.

Особенности и преимущества методики

Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа Cobas 8000 (RocheDiagnosticsGmbH, Германия)

Три существующих типа КФК называют изоферментами. Они различаются по структуре и основной локализации. К ним относятся:

· КФK-ММ – сконцентрирована в скелетных мышцах и сердце.

· Креатинкиназа-MB – для неё основным депо является сердечная мышца. Уровень фермента значительно повышается при её повреждении.

·КФК-BB – этот изофермент находится преимущественно в головном мозге.

Определение общего количества КФК может помочь выявить признаки массивного повреждения мышечных клеток в вашем организме. Дальнейшее определение концентраций изоферментов креатинкиназы позволяет уточнить область поражения (сердце или скелетные мышцы).

Норма и расшифровка

Верхний предел для нормального уровня фермента:

·У мужчин: до 171 Ед/л;

·Для женщин показатели считаются нормальными, если они составляют меньше 145 Ед/л;

·В подростковом возрасте и до 17 лет верхняя граница нормы приближается к 270-300 Ед/л у мальчиков и девочек.

Примечание! Серьезные физические нагрузки или внутримышечные инъекции могут вызвать кратковременное повышение концентрации КФК в крови.

Также повышение уровня креатинкиназы может стать показателем инфаркта или воспаления сердечной мышцы, дистрофии скелетных мышц или воспалительного процесса в них. Повышается фермент и после операций на сердце. Понижение уровня фермента бывает косвенным признаком коллагенозов, истощения на фоне онкологии, алкогольного повреждения печени или употребления кортикостероидов.

Данный анализ следует выполнять при:

·Симптомах сердечного приступа, таких как боль в груди;

·Наличии мышечной слабости, боли или воспаления в области мышц с подъёмом температуры или без него.

Врач может назначить анализ на креатинкиназу при уже диагностированной патологии мышц для наблюдения и контроля проводимого лечения в динамике.